GARBATELLA

“La città Giardino”

Da un fiume che porta la vita ”Il Tevere” nascono le prime immagini de “LA CITTA’ GIARDINO” la storia affascinante di un quartiere unico non solo nella Capitale, ma anche in Italia: La Garbatella.

Un luogo scoperto dal cinema e amato da registi come Pier Paolo Pasolini e Nanni Moretti, con le sue strade ed i suoi vicoli ancora immersi in una atmosfera di pace e di tranquillità dove scorazzano bambini, tra i quali Alberto Sordi, Maurizio Arena, Enzo Staiola, Enrico Montesano, Alvaro Amici e Valerio Mastandrea.

L'ing. Paolo Orlando, Presidente dell'Ente Autonomo per lo Sviluppo Marittimo e Industriale di Roma (SMIR), aveva progettato, per la zona Ostiense, la creazione di un porto commerciale, di un forte polo industriale e accoglienti abitazioni per chi vi avrebbe lavorato. Dobbiamo però all'intuizione di Ernesto Nathan, sindaco di Roma dal 1907 al 1913, che voleva dare a Roma una veste più moderna, ispirata alle altre capitali europee, la realizzazione di un quartiere improntato al modello delle Garden Cities londinesi.

In effetti la Garbatella è una piccola "città" all'interno della Metropoli. Un'isola ancora oggi felice dove il tempo sembra non trascorrere mai in una bizzarra commistione di stili architettonici, di verde prorompente e di grande umanità. Si cercò inoltre di qualificare il quartiere anche tramite la costruzione di piazze, spazi verdi, scuole, mercati e chiese.

A tal proposito Raynold Unwin, l'urbanista inglese cui si ispiraronoi progettisti italiani della Garbatella, asseriva che la forma ideale di una città consiste in un nucleo centrale, circondato da sobborghi, ognuno dei quali raggruppato intorno ad un centro sussidiario che rappresenti la vita comune suburbana del distretto con la possibilità di effettuare svaghi collettivi negli spazi pubblici e nei campi da gioco. Per potenziare questo sviluppo ideale della città, ogni singolo sobborgo dovrebbe essere fornito, prima di tutto, di un centro intorno al quale dovrebbero essere situati gli edifici municipali i luoghi di culto, le istituzioni educative, ricreative e sociali.

In effetti l'intero quartiere, con le fontane, le palazzine, i balconi, i villini gli stucchi e gli spazi verdi, richiama questo concetto di Garden City e può essere considerato un grande monumento a cielo aperto.

Fu fondato sui colli che dominano la Basilica di San Paolo fuori le mura e la parte più antica dell’urbanizzazione è stata progettata e realizzata in modo strutturato, con uno stile architettonico individuabile e in un periodo relativamente conchiuso (tra gli anni venti e trenta).

L’origine del nome: secondo una ipotesi molto diffusa, il quartiere prenderebbe nome dall’appellativo dato alla proprietaria di un’osteria che sarebbe sorta sullo sperone roccioso che sovrasta proprio la Basilica di San Paolo, presumibilmente all’altezza del Sepolcreto Ostiense a ridosso di via delle Sette Chiese, via che collega la Basilica Paolina alla Basilica di San Sebastiano fuori le mura, che dal XVI secolo era meta di pellegrinaggi per la visita alle sette chiese di Roma. Tale ostessa, una bella e garbata donna di nome Carlotta, sarebbe stata tanto ben voluta dai viaggiatori che si intrattenevano nella sua osteria che, veniva indicata come la locanda della signora “Garbata e Bella” e/o “Garbata Ostella” successivamente sincopata in “Garbatella”. Le ragioni del nome risalgono anche alla sua caritatevole attitudine verso i bisognosi, anche se non manca chi ha voluto fare allusioni ai favori che, si ritiene, l’ostessa concedesse ai viaggiatori, (forse anche per questo lo stucco sulla facciata di un palazzo di Piazza Geremia Bonomelli la ritrae con un seno scoperto).

Una seconda ipotesi sul nome “Garbatella” farebbe riferimento al tipo di coltivazione della vite detta “a barbata” o “a garbata” viti che vengono appoggiate ad alberi di Acero o di Olmo in uso nei terreni detti “Tenuta dei 12 Cancelli” (comprendenti l’attuale via delle Sette Chiese), posseduti nel XIX secolo da Monsignor Alessandro Nicolai, ministro dell’Agricoltura di Papa Gregorio XVI.

Le Origini

Re Vittorio Emanuele III° posò la prima pietra a Piazza Benedetto Brin, il 18 febbraio 1920.

L'epigrafe dice: PER LA MANO AUGUSTA DI S.M. IL RE VITTORIO EMANUELE III L'ENTE AUTONOMO PER LO SVILUPPO MARITTIMO E INDUSTRIALE E L'ISTITUTO DELLE CASE POPOLARI DI ROMA CON LA COLLABORAZIONE DELLE COOPERATIVE DI LAVORO AD OFFRIRE QUIETA E SANA STANZA AGLI ARTEFICI DEL RINASCIMENTO ECONOMICO DELLA CAPITALE QUESTO APRICO QUARTIERE FONDATO OGGI XVIII FEBBRAIO MCMXX.

Già dal 1870 Roma visse una fase di grande sviluppo edilizio: in particolare si prevedeva di connettere la zona sud della capitale al lido di Ostia, si era pertanto deciso di proseguire lungo tre direttrici; il prolungamento della via Ostiense da Ostia Antica al mare, la realizzazione della ferrovia Roma Ostia e la costruzione di un canale navigabile, parallelo al Tevere, che avrebbe dovuto fornire Roma di un porto commerciale.

Quest'ultima idea era caldeggiata dall'Ing. Paolo Orlando, che elabora il progetto che prevede un porto di approdo sulla spiaggia di Ostia ed un canale di navigazione fino alle banchine commerciali da costruirsi presso la Basilica di San Paolo.

L'opera purtroppo non trova realizzazione anche in considerazione del costo complessivo valutato in 59.000.000 di lire.

Prima dell’inizio dei lavori in Piazza Brin, vaste proprietà della zona erano concentrate nelle mani di poche facoltose famiglie, che occupavano casali e ville. Nel 1908 era sorto, su Via delle Sette Chiese, un grosso edificio dove una "Società del cacio e del pecorino" (successivamente diventato caseificio Locatelli) raccoglieva dai pastori il latte, lo lavorava e faceva stagionare le nere forme di pecorino romano. Il territorio era quindi semidisabitato ma si animava quando si svolgevano i pellegrinaggi delle Sette Chiese, le Basiliche di: San Pietro,San Paolo, San Sebastiano, San Giovanni in Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, San Lorenzo e Santa Maria Maggiore, una vera e propria processione che aveva nella "Chiesoletta", la cappella dedicata ai Santi Isidoro (protettore dei contadini) ed Eurosia (protettrice dalla grandine, tempeste e fulmini), una delle tappe d'obbligo.

Nel luogo ove sorse la chiesetta, restaurata agli inizi del 1800 dai Valadier, c'era stato nel 1575 l'incontro tra San Filippo Neri, ideatore del pellegrinaggio, e San Carlo Borromeo.

A ridosso del canale, avrebbero dovuto sorgere una serie di lotti abitativi destinati ad ospitare i futuri lavoratori portuali e gli operai della prevista “zona industriale” dell’Ostiense; dette abitazioni dovevano essere caratterizzate da villini e palazzine divise in lotti e strutturati, almeno nel nucleo storico, in tre piani al massimo, con grande cura per i dettagli e con ampi spazi verdi interni (piazze, cortili e giardini) che dovevano fungere da punto di ritrovo per la popolazione.

In seguito questa caratteristica si perderà e si favoriranno costruzioni a carattere condominiale, fino ad arrivare all’estrema espressione dei quattro “Alberghi” di Piazza Michele da Carbonara.

Fin dal 1910 all’Ostiense e zone limitrofe iniziarono ad impiantare:

la centrale termoelettrica Montemartini (inaugurata nel 1912), le officine del gas (Gazometro), i mercati generali, la vasca navale, oleifici, mulini, concerie, una grande vetreria, officine meccaniche (Alfa Romeo), manifattura dei tabacchi, Ospedale C.T.O. e molti magazzini.

Ora di quelle fabbriche rimangono solo vestigia di archeologia industriale, ma il quartiere "garbato" resta ancora integro, o quasi, nonostante il passare degli anni.

La nuova borgata (che prevedeva 190 alloggi distribuiti in 40 palazzine) sorse su di un'area, la cui unica costruzione degna di menzione poteva dirsi la Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Garbatella sotterranea

In via delle Sette Chiese, nel giardino che sorge sull’ex vigna Serafini, si trova l'ingresso delle Catacombe di Commodilla la cui estensione copre una superficie di circa 10.000 mq. All’interno sorge una piccola basilica ipogea della fine del IV secolo, un cimitero dipinto con scene bibliche ed effigi di martiri.

Le Catacombe di Commodilla non sono rilevanti solo dal punto di vista archeologico, ma anche da quello linguistico, poiché in essa è presente un’iscrizione che rappresenta una delle testimonianze più importanti (e più antiche) del passaggio dal latino al volgare: “non dicere ille secrita a bboce” (non dire a voce alta quelle parole segrete), una sorta di promemoria che un religioso si “appuntò” sulla parete della catacomba al fine di non pronunciare una parte della messa, per la quale la liturgia prevedeva che dovesse essere pronunciata a bassa voce. Per visitare le Catacombe è necessario prendere appuntamento con la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

L'Almone, il Fiume sacro della Garbatella

Il territorio della Garbatella è attraversato, fin dai tempi geologici, da un fiume, l’Almone, originato dalla sorgente Ferentina che si trova ai piedi di Marino. Come quasi tutti i corsi d’acqua che nascono nella zona dei Castelli, porta acqua minerale e, nel momento in cui entra nella Valle della Caffarella, si arricchisce dell’abbondante apporto della Fonte Egeria, la cosiddetta Acqua Santa di Roma. Taglia poi l’Appia Antica pressappoco all’altezza della chiesetta del Quo Vadis e si dirige verso il Tevere, di cui una volta era un affluente di sinistra, invadendo la profonda valle, nel tempo da lui stesso scavata, che si estende tra l’Aventino e i Colli di San Paolo, i rilievi questi ultimi sui quali sorge la Garbatella storica.

L’Almone, per gli antichi romani, era un fiume sacro, come testimonia lo stesso suo nome che richiama quello di un personaggio legato al mito dello sbarco di Enea, dopo la distruzione di Troia. La sua sacralità si rafforzò nel corso della Seconda Guerra Punica quando, a partire dal 204 a.c., nelle sue acque il 27 marzo di ogni anno si svolsero riti di purificazione legati al culto della dea Cibele (dea della natura e della prosperità). In seguito il fiume, dopo aver irrigato per lungo tempo lussuosi giardini di una grande villa imperiale, venne usato per secoli a fini agricoli: per dare acqua ai campi, per abbeverare armenti, per muovere macine di frantoi e di mulini. Incominciò ad essere utilizzato a fini industriali nei primi anni del secolo scorso, quando le sue acque presero ad alimentare una cartiera sull’Appia Antica; ma il suo declino prese l’avvio solo a partire dagli anni Venti, quando si procedette all’interramento del suo breve tratto finale, per consentire la costruzione della ferrovia Roma-Lido, che lo incrocia, e anche per fornire acqua per il raffreddamento dell’ex Centrale termoelettrica Montemartini sulla Via Ostiense.

Ma le sue acque, ancora salubri, si andavano progressivamente guastando perché in esse furono sconsideratamente riversati gli scarichi della Garbatella, il quartiere che, a partire dal 1920, era in via di rapida espansione. Poi, alla fine degli anni Trenta, la costruzione della Via Imperiale (La Cristoforo Colombo), che attraversa il suo percorso, ne impose il totale interramento a partire dalla zona del Parco Scott. Pazienza che la Garbatella avesse perduto il suo fiume, dal momento che questo non poteva continuare ad attraversarne a cielo aperto il territorio, ma l’afflusso nel depuratore della Magliana di una massa così ingente di acqua (l’Almone ha una portata notevole) mise e continua a mettere in difficoltà l’impianto, costringendolo ad un inutile logorante superlavoro. Il progetto di recupero del fiume, che è situato circa 15 metri sotto la Circonvallazione Ostiense, dopo una complessa opera di risanamento lungo tutto il suo percorso, le sue acque dovrebbero essere sollevate, con un sistema di pompe, e immesse in una nuova conduttura parallela.

Appare chiaro che la Garbatella non potrà mai più riavere il suo fiume, che è condannato a seguire un percorso sotterraneo. Dovremo dunque accontentarci di custodire un testimone della sua trascorsa esistenza, il ponticello ritrovato nel corso della sistemazione di Piazza Eugenio Biffi.

L’acqua della grotta della ninfa Egeria, che è a poca distanza dalla fonte dell’Acqua Santa di Roma (nella Valle della Caffarella), proviene da un lussuoso luogo di fresche delizie appartenuto ad una ricca villa romana del II secolo d.c. di proprietà di Erode Attico, un colto e ricco nobile di origine greca che ebbe grande influenza presso la corte imperiale (fu precettore di Marco Aurelio). La grotta è dedicata alla ninfa Egeria, la mitica ispiratrice della legislazione di re Numa Pompilio, in fondo alla grotta si conserva ancora, una rappresentazione scultorea del dio Almone.

I Simboli della Garbatella

Monumenti artistici ed architettonici. degni di rilievo o cusiosità, alla Garbatella, sono:

la Fontana di Carlotta con la adiacente scalinata detta “degli innamorati”: la fontana raffigura la “Garbata Ostella” simbolo del quartiere;

Il Palladium: che era un tempo il cinema teatro rionale e oggi, dopo essere stato anche discoteca di tendenza, dinamico centro culturale;

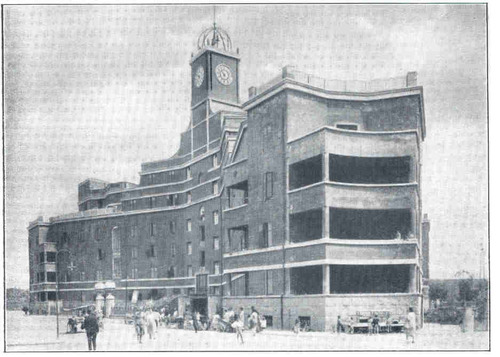

L'orologio della torre dell’Albergo Rosso è un’altra struttura che, per un certo verso, può essere definita un “monumento storico” ha per anni segnato le ore 11,25: cioè l’ora di inizio del bombardamento che il 7 marzo del ’44 colpì l’intera zona e che rase al suolo gran parte del quartiere, lasciando a terra oltre cinquanta morti. Quelle lancette ferme sulle 11,25 per oltre mezzo secolo sono state forse il miglior simbolo di Roma contro la guerra.

Costruiti in epoca successiva:

la Sede della Regione Lazio, caratterizzata dalle facciate a vetro, negli uffici di questo enorme palazzo ha sede la Giunta Regionale, organo della Regione Lazio. Questa sede è stata anche utilizzata per la realizzazione cinematografica di alcuni Film, tra i quali il “Rag. Fantozzi”;

l’Air Terminal costruito in occasione dei Campionati mondiali di calcio del 1990 doveva unire l’aeroporto di Fiumicino alla città (oggi EATALY, struttura dedicata alle eccellenze agroalimentari italiane);

il Ponte “Settimia Spizzichino”:

Settimia Spizzichino fu una deportata ebrea, unica donna sopravvissuta al rastrellamento del ghetto di Roma. Il ponte, dedicato alla sua memoria, unisce Circonvallazione Ostiense con via Ostiense ed è stato disegnato dall’ingegnere Francesco Del Tosto.

Stile Architettonico

Lo stile architettonico dei primi lotti fu denominato “Barocchetto” dai suoi creatori, gli architetti Sabbatini e Giovannoni, cui si aggiunsero in seguito Piacentini, Costantini, Marconi, De Renzi e Nori; infatti di stile “baroccheggiante” sono i profili sagomati, le figure di animali, fiori e mascheroni riscontrabili nei fregi, sia pure in stucco anziché in marmo come negli edifici gentilizi. Restò comunque ferma l'intenzione di costruire, oltre agli spazi abitativi privati, spazi pubblici come stenditoi e asili nido. Si cominciarono a costruire palazzi più grandi ed alti per ospitare una sempre crescente popolazione. La differenza con i palazzetti sorti all’inizio del 1920 con quelli edificati dal 1923 in poi, si può facilmente riscontrare nei quattro lotti chiamati Alberghi ("Bianco", "Rosso”, il "Terzo Albergo" e "Giallo" ) nei pressi di Piazza Michele da Carbonara e di piazza Eugenio Biffi, notevolmente differenti dal punto di vista strutturale ed estetico. Gli “Alberghi” appena menzionati, disegnati alla fine degli anni ’20 da Innocenzo Sabbatini, quando furono costruiti non mancarono elogi da parte dei giornali del tempo; nel marzo del 1928 il Messaggero recita: “Frutto di sperimentazione progettuale che rimanda a suggestioni futuriste.. questi edifici si notano per una migliore pratica costruttiva ed una perfetta utilizzazione degli spazi.

Appena si evidenziò la forte incidenza dei costi di costruzione, la tipologia del villino si trasformò in palazzina che, a sua volta, fu la soluzione intermedia tra il villino e l'edificio a "blocco”, un edificio architettonicamente elegante e di veloce realizzazione, comprendente in sé un modico numero di appartamenti e rispondente, meglio del villino, alle esigenze economiche e di sviluppo della città. Nel 1920 le case generalmente sono al massimo a tre piani, con piccoli spazi verdi individuali. Nel 1926 l'architetto Marconi progetta le case di tipo semieconomico.

La novità di questo quartiere è costituita dall'esistenza di un progetto generale dei lotti che dà un senso unitario a tutta l'area.

Nel 1929-30 si costruiscono edifici intorno alla piazza Bartolomeo Romano, con caratteristiche completamente differenti dalle precedenti: gli edifici hanno volumi notevoli e piante più articolate. Fanno parte di queste costruzioni: i Bagni Pubblici ed il Cinema Teatro Garbatella, servizi ormai essenziali per le dimensioni raggiunte dal quartiere, mentre nelle vicinanze dell'Albergo Rosso trovano posto la chiesa e le scuole elementari e nell'Albergo Bianco è situata la Maternità.

Il 13 dicembre 1931 Mahatma Gandhi, in visita a Roma, volle partecipare all’inaugurazione del reparto di maternità della Garbatella nell’albergo Bianco sito in Piazza Eugenio Biffi. Quando uscì dal portone dell’Albergo Bianco, contornato da alti personaggi in divisa, la gente della Garbatella pensò all’arrivo di qualche rappresentante della Real Casa o a qualche Capo di Stato.

Non era così, in quel 13 dicembre del 1931 videro un ometto esile vestito con un lenzuolo bianco ed un paio di sandali ai piedi completamente nudi, era nientedimeno che Mahatma Gandhi, il grande condottiero del popolo Indiano la bandiera della non violenza e della battaglia per l’indipendenza dall’Impero Britannico. Con grande gioia e partecipazione tutta la Garbatella festeggiò tale evento.

Dopo il 1935 cessa la sperimentazione sull'abitazione popolare. L'intervento definitivo sulla "città giardino” avviene con la costruzione della chiesa San Francesco Saverio e la Scuola Michele Bianchi (oggi Cesare Battisti).

Sono presenti, in questi ultimi due edifici, i caratteri dell'"architettura di Stato", con le aquile littorie intorno alla bella torre traforata della scuola ed il portico, di forte richiamo alla romanità, che fa da ingresso a via Giovanni Battista Magnaghi.

Percorso Turistico della GarbatellaLa Garbatella, grazie alla sua bellezza, i suoi scorci ed il suo essere una sorta di “quartiere paese” si distacca dai turistici rioni centrali di Roma e da altre zone della città molto più caotiche. Senza dimenticare il particolare mix che la contraddistingue: l’aspetto popolare nonché rurale si accompagna a influenze architettoniche afferenti a quella corrente definita come Barocchetto Romano e ciò la rende una delle zone di Roma più singolari e affascinanti. A questo si aggiunge la sua vivibilità e la sua vitalità, percepibile non solo attraversandola ma anche dal fermento culturale tipico del quartiere: oggi ospita vari centri culturalmente rilevanti come il teatro Ambra, il Teatro Palladium ed altro ancora. Dal punto di vista architettonico e urbanistico, il risultato finale ottenuto alla Garbatella è diventato un vero e proprio “caso di studio” che per l’appunto ispira architetti e urbanisti di tutto il mondo: sposandosi l’anima popolare, rurale e operaia alla ricerca architettonica.

Inizia il nostro percorso: Il percorso dovrebbe iniziare da Piazza Benedetto Brin, dove Re Vittorio Emanuele III pose la prima pietra, ma per comodità di parcheggio inizieremo l’itinerario turistico della Garbatella, nei pressi della Chiesa di Santa Galla in Circonvallazione Ostiense.Da Circonvallazione Ostiense ci dirigiamo verso Piazza Eugenio Biffi, che è il limite settentrionale della Garbatella vecchia, oltre il quale si snoda la parte più nuova del quartiere. In essa si potrà osservare il primo dei quattro Alberghi Suburbani della Garbatella, realizzati fra il 1928 e il 1929. In questa piazza ci sono i due ingressi degli alberghi e al centro di essa si trova un ponticello di epoca medievale che è stato scoperto durante la realizzazione del parcheggio.

La storia degli Alberghi Suburbani ha anche conosciuto, come si è detto, la comparsa di una figura, entrata nel mito, come quella del Mahatma Gandhi, che trovandosi a Roma, il 13 dicembre 1931, volle partecipare all’inaugurazione del reparto maternità nell’Albergo Bianco della Garbatella.

I quattro Alberghi Suburbani sono:

Albergo Bianco (che s’affaccia su Piazza Biffi), Albergo Rosso (dal colore della tinteggiatura), Terzo Albergo e Albergo Giallo (l’ingresso di questi due è in Via Percoto, una traversa di Piazza Michele da Carbonara). Essi sono di fatto la risposta all’emergenza abitativa che caratterizzava la città dell’epoca a causa delle trasformazioni urbanistiche del centro di Roma. La concezione con cui vennero eretti è quella dell’albergo, una sistemazione provvisoria suddivisa fra spazi comuni (come le cucine) e spazi privati (camere da letto). Furono realizzazioni architettoniche che destarono un notevole interesse negli addetti ai lavori e che ancora oggi appaiono dotati di grande fascino.

In particolare, colpisce l’Albergo Rosso, che con il suo orologio rimasto fermo alle 11,25 è stato a lungo considerato come l’emblema della resistenza e della ribellione contro la guerra.

Arrivati a piazza Michele da Carbonara si continua su viale Guglielmo Massaia e lì troveremo le pareti parlanti della Garbatella: da un lato della palazzina di viale Guglielmo Massaia la scritta “Amore Abita Fedeltà Conserva” e su via Rocco da Cesenale troveremo l’altra “Amore Adorna Gioia Ricompensa”. Proseguendo su viale Guglielmo Massaia si arriva in piazza Geremia Bonomelli. Nella facciata del palazzo sulla destra troveremo, una traccia dell’ostessa: il busto di una ragazza, con sotto l’indicazione eloquente “La Garbatella”, simbolo del quartiere. All’angolo con via Basilio Brollo troveremo la scritta "Vota Garibaldi lista N 1", che risale al 1948, infatti l'Italia si preparava ad un evento eccezionale: le elezioni del primo parlamento della neo nata Repubblica Italiana. Per contrastare il potente schieramento della DC si era costituito il Fronte Popolare, che rappresentava la coalizione delle sinistre costituite principalmente dal PCI e dal PSI che adottava, come simbolo, il volto di Giuseppe Garibaldi.

Oggi grazie ad un intervento di restauro affidato alla scuola comunale di Arte Ornamentale, la scritta è stata ricondotta al suo aspetto originale.

Si gira a destra per via Roberto dè Nobili, sulla sinistra troviamo il lotto 38 dove ha abitato Neri Marcorè, proseguiamo fino ad arrivare a Piazza Ricoldo da Montecroce, dove si trova la Fontana Carlotta. Si può ben dire che la fontana rappresenti uno dei “luoghi del cuore” della Garbatella non solo in virtù del legame fra essa e i cittadini, ma anche perché al suo fianco si diparte la suggestiva scalinata o scala detta “degli Innamorati”, un punto d’incontro privilegiato per le coppie del dopoguerra.

Purtroppo non tutti furono garbati con l’effige dell’ostessa, poiché la fontana fu in passato danneggiata da vandali e ridotta ad uno stato di degrado. Sempre nei pressi della fontana Carlotta sono apposte delle targhe: tra queste una ricorda il giorno della riapertura della fontana dopo un parziale restauro, un’altra celebra un famoso stornellatore romano, Alvaro Amici, nato proprio alla Garbatella.

Saliamo per la scala degli innamorati fino ad arrivare a Piazza Giuseppe Sapeto, una piazza molto bella nella quale si esalta lo stile “Barocchetto Romano”; si prosegue per via Antonio Rubino, dove troveremo, su un muro, un memoriale a ricordo di Alberto Sordi, fino ad arrivare a piazza di Sant’Eurosia, un altro dei luoghi più caratteristici del rione, il fulcro della piazza è soprattutto la Chiesoletta, ovvero la Chiesa dei Santi Isidoro ed Eurosia, essa era parte integrante del percorso che i pellegrini nel Medioevo svolgevano su via delle Sette Chiese. Inoltre, si racconta che nei suoi pressi, nel 1575, si incontrarono San Filippo Neri e San Carlo Borromeo: l’avvenimento è ricordato da due medaglioni di marmo con le effigi dei due santi posizionati sulla parete della chiesoletta. Al sacro si affianca il profano, poiché proprio in mezzo ai medaglioni fa da terzo ironico incomodo una meridiana che inneggia al buon vino.

La Chiesoletta, per iniziativa del Monsignor Nicolai, nel 1818 è stata ristrutturata dall’architetto Giuseppe Valadier, colui che ideò la “scenografia urbana” del Pincio e di Piazza del Popolo, nel portico sono inoltre presenti tre bozzetti in gesso che vengono attribuiti addirittura ad Antonio Canova.

A fianco della Chiesoletta c’è la parrocchia di San Filippo Neri, fu fondata in onore del Santo nel 1952. Dal 7 giugno 1967, per volere di Paolo VI, la chiesa è stata elevata tra le diaconie cardinalizie. La Parrocchia, ha gioito della visita pastorale di 2 Pontefici: Paolo VI il 19 febbraio 1967, Giovanni Paolo II il 23 febbraio 1982. Sulla via delle sette chiese le 2 opere della congregazione dell'Oratorio di Roma, furono la scuola media "Cesare Baronio" e “l'Oratorio giovanile”, nel quale, per quasi 60 anni, Padre Guido lo gestì in maniera eccezionale diventandone il simbolo per tutta la Garbatella. Purtroppo il 22 aprile 2014 è venuto a mancare ed i suoi ragazzi, di qualche decennio fà, hanno dichiarato, nell’omelia del suo funerale, che come Roma ha il Colosseo così La Garbatella ha avuto ed avrà per sempre Padre Guido.

L’oratorio della chiesoletta è stato utilizzato per girarvi vari films in alcuni di questi il protagonista era Alberto Sordi.

Il lotto 24: le casette modelloIn fondo alla piazza sopra citata si torna a respirare un’aria antica con i villini del lotto 24. Compresi fra via Cristoforo Borri e via Giustino De Jacobis, sono stati chiamati anche “casette modello” proprio perché esprimono più compiutamente la modalità di costruzione delle case popolari della Garbatella.

Nel lotto 24 si contano 13 palazzine, circondate da cortili interni che di fatto rendono il complesso abitativo un tutt’uno omogeneo e riconoscibile. Le palazzine vennero erette nel 1929, al termine del Congresso Internazionale delle Abitazioni e Piani Regolatori, con il quale venne indetto un bando che obbligava al rispetto di certi parametri temporali, realizzativi ed economici: si voleva infatti dimostrare che con sole 8.000 lire dell’epoca fosse possibile costruire delle palazzine funzionali in un progetto omogeneo.

I nomi dei progettisti oggi si possono leggere attraverso dei marmi posti di fronte agli ingressi dei villini; si può ben dire che la realizzazione del lotto 24 ebbe successo, al punto che ancora oggi si caratterizza come un caso di studio, una sperimentazione architettonica riuscita.

Abbandonata Piazza di Sant’Eurosia, si continua su via delle Sette Chiese in direzione del Largo delle Sette Chiese, costeggiando nella parte iniziale alcune delle villette del lotto 24, si gira a destra in via Cristoforo Borri fino ad arrivare a Piazza Giovanni da Triora, che è diventata celebre per un motivo meno storico e più attuale: qui infatti domina la piazza il “bar dei Cesaroni”, la nota fiction.

Non stupisce che questa piazza sia stata scelta come set televisivo: l’insieme è davvero gradevole e ricomprende quello che è il vero carattere del quartiere, la popolare artisticità così caratteristica della borgata-giardino che la distingue nettamente dal resto della città. In piazza Giovanni da Triora non sono di casa solamente i Cesaroni: c’è anche il teatro Ambra, sicuramente fra i nuclei culturali più importanti della Garbatella.

Saliamo per via Giacomo Rho fino ad arrivare a Piazza Damiano Sauli. Qui ci ritroveremo nel mezzo di una piazza dallo stile razionale, dominata dalla maestosa scuola elementare “Cesare Battisti” (all’epoca Michele Bianchi), realizzata nel 1930 in pieno ventennio fascista per far fronte al bisogno di servizi di una borgata che andava crescendo sempre di più. La prima cosa che salta all’occhio è la presenza delle quattro aquile littorie che incombono sull’edificio, altro chiaro segnale del razionalismo dell’architettura fascista visibile come detto anche dalla perfetta forma rettangolare della piazza e da un sistema di linee parallele evocate dalle panchine e dalle file degli alberi. Non solo barocchetto e lotti popolari quindi. Venendo all’attualità, anche questa scuola ha ospitato alcune scene della fiction "I Cesaroni".

In piazza Damiano Sauli c’è anche un altro edificio d’interesse: la Chiesa di San Francesco Saverio. Questa parrocchia porta con sé una particolarità storica molto importante, essendo strettamente legata al nome di Papa Giovanni Paolo II. Qui, infatti, il futuro papa nell’immediato dopoguerra (1945-1947) ricopriva il ruolo di confessore alla domenica e sempre qui, il 3 dicembre 1978, compì la primissima visita pastorale nelle periferie romane da papa neoeletto. All’interno della chiesa esiste una statua di bronzo che raffigura proprio il papa polacco nel gesto dell’assoluzione al termine della confessione.

In Piazza Damiano Sauli, sono da notare i mosaici, situati sui marciapiedi di fronte ai negozi, realizzati con piccole scaglie di pietra dette “breccole”, fatto questo si transita sotto un arco, si percorre via Giovanni Battista Magnaghi, fino ad arrivare in Piazza Nicola Longobardi, dove si trova “la Scoletta”, nome dato dagli abitanti del rione alla scuola dell’infanzia Luigi Luzzatti, la quale non è affatto una scuola qualunque, a parte il legame affettivo che la lega agli abitanti del quartiere che l’hanno frequentata, possiede un particolare pregio artistico in quanto altro non è che una vecchia villa della nobiltà papalina risalente al ‘500, il cui nome originario era Villa Rosselli che a sua volta venne ricavata da una villa romana del I secolo d.c. Il ricordo di villa rurale rimane grazie anche alla presenza di un pozzo e di una fontana. La struttura odierna è opera dell’architetto Innocenzo Sabbatini, che concepì questa “Scuola dei Bimbi” fra il 1919 e il 1922. Anche la Scoletta è stata utilizzata per girarvi una fiction televisiva con Marco Columbro “Caro Maestro”.

Da Piazza Longobardi, si gira a sinistra per via Giovanni Ansaldo, fino a girare in via Carlo Randaccio (prima a sinistra), si attraversa Piazza Edoardo Masdea si continua per via Vittorio Cuniberti fino ad arrivare in via Francesco Passino, sulla sinistra vediamo una graziosa villetta di colore rosso detta “la villetta” inizialmente residenza del partito fascista successivamente sede del partito comunista, di fronte il Mercato Coperto, il vecchio mercato della Garbatella torna in funzione ospitando un nuovo Farmer’s Market per Roma con 40 operatori del settore agroalimentare per diventare il mercato agricolo a vendita diretta. Si gira a destra, scendiamo per via Francesco Passino, fino ad arrivare a piazza Bartolomeo Romano, nella quale tre sono le “attrazioni principali”: il Teatro Palladium, il lotto 8 ed i Bagni Pubblici.

Il Teatro Palladium

Chiamato in origine Cinema Teatro Garbatella, fu terminato nel 1930 ed è, anche questo, frutto dell’ispirazione dell’architetto Innocenzo Sabbatini. Per la sua realizzazione l’architetto abbandona il barocchetto per ispirarsi all’architettura della Roma antica, con la sua forma convessa esterna che si adatta alla pianta ellittica della sala interna; un’altra peculiarità interessante del cinema teatro sta negli appartamenti sovrastanti: furono concepiti come alloggi per gli artisti.

A lungo centro culturale fondamentale per l’intera borgata, è stato ristrutturato dall’Università di Roma Tre nel 2003, la quale l’aveva acquistato l’anno precedente per farne un laboratorio di arte e di spettacolo a disposizione degli studenti dell’ateneo.

Lotto 8

divide via Edgardo Ferrati e via Luigi Fincati con l’entrata su quest’ultima. Anch’esso rientra nell’ambito delle opere di edilizia popolare su cui la Garbatella stessa si è fondata, ma come si noterà dall’imponenza del complesso si può facilmente notare un cambiamento rispetto all’edilizia basata sui villini isolati circondati da cortili. La popolazione della Garbatella cresceva sensibilmente ed era quindi sempre più pressante la necessità di costruire edifici più grandi per accogliere un maggior numero di persone rispetto ai preventivati operai del porto di Ostia non più realizzato. Il lotto 8, in effetti, verrà realizzato fra il 1923 e il 1926 per rispondere alla necessità di maggiori capacità di accoglienza; le sue dimensioni non vanno però a compromettere la sua gradevolezza estetica, dato che la sua facciata composta da una serie di balconi e di finestre, alcune ad arco, lo rendono davvero un bell’edificio, architettonicamente interessante.

I Bagni Pubblici

Struttura dedicata alla cura ed igiene della persona, il basamento trae ispirazione dalla casa di Diana, a Ostia Antica, come le grandi aperture poste a coronamento dei prospetti. L’edificio è infatti caratterizzato dalla presenza di grandi finestre ad arco, ispirate a quelle degli antichi complessi termali romani, alla sommità si aprono le grandi finestre termali decorate con una trama in cemento che caratterizzano fortemente l'edificio.

Si continua per via Luigi Orlando, si attraversa via della Garbatella e si arriva nella piazza più bella della Garbatella: ci si trova di fronte ad un bellissimo edificio liberty che si affaccia su un parco con una fontana al centro: siamo arrivati a Piazza Benedetto Brin, una piazza molto importante per il rione. Essa infatti rappresenta il primissimo nucleo della Garbatella “detto il Pincetto”, il luogo nel quale è stata posta la prima pietra e avviati ufficialmente i lavori per la costruzione della nuova borgata dal Re Vittorio Emanuele III in persona il 18 febbraio del 1920.

A ricordare l’evento c’è una lapide posta appena accanto all’arco d’ingresso sui lotti, in cui la Garbatella viene definito “aprico quartiere”, con una terminologia davvero d’altri tempi. Ci troviamo davanti ad uno scenario che non richiama quello di una grande città, ma quello di un paese di campagna. Siamo di fronte ai primissimi lotti realizzati, circondati da piccoli cortili e porzioni di terreno adibiti a lotti e giardini. Questi erano i lotti principalmente destinati ai lavoratori del mai nato porto di Ostia e del centro industriale di Ostiense, nell’altro lato della piazza c’è infatti la scalinata, che collega la Garbatella al Quartiere Ostiense.

Guardando la piazza, sulla destra troveremo l’Arena della Garbatella, utilizzata d’estate come cinema all’aperto, ha 400 posti a sedere, uno schermo gigante e vi si possono vedere i più grandi successi delle produzioni cinematografiche. Noi gireremo a sinistra, percorreremo via Alberto Guglielmotti fino a raggiungere via delle Sette Chiese, strada che collegava le “sette chiese” di Roma, corrispondenti alle sette tappe di un pellegrinaggio definito “Giro delle Sette Chiese”. La tradizione del Giro, già di epoca medievale, fu istituzionalizzata da San Filippo Neri.

Le Catacombe ed il parco di Commodilla

Arrivati in via delle Sette Chiese, si gira a sinistra ed al termine di questo piccolo tratto di strada con sampietrini, si arriva ad una iscrizione sulla pavimentazione, segnalerà che siamo di fronte al parco di Commodilla.

Vedremo quello che sembra un semplice parco come tanti altri; le casette-ingresso che si trovano al centro del parco davano accesso a quello che, in tempo di guerra, era utilizzato come rifugio antiaereo, ma che in realtà nascondeva un importantissimo luogo archeologico: le Catacombe di Commodilla, risalenti all’incirca al IV secolo d.c. Il nome delle catacombe deriva molto probabilmente dalla fondatrice o dalla proprietaria del terreno su cui si sono sviluppate; dopo un lungo abbandono furono riscoperte nell’Ottocento e restaurate all’inizio del secolo successivo.

Come si è detto le Catacombe di Commodilla non sono rilevanti solo dal punto di vista archeologico, ma anche da quello linguistico, poiché in essa è presente un’iscrizione che rappresenta una delle testimonianze più importanti (e più antiche) del passaggio dal latino al volgare: “non dicere ille secrita a bboce” (non dire a voce alta quelle parole segrete).

Usciti dal parco, andiamo dritti per via della Garbatella, all’altezza del numero civico 24, alzando gli occhi sulla facciata del muro di sinistra, nella palazzina dove abitò per molti anni, si può vedere la targa a ricordo di Maurizio Arena.

Si continua a camminare fino ad arrivare a piazza Pantero Pantera, giriamo a destra per via Luigi Fincati, sulla destra troveremo il lotto 9 dove è nato e cresciuto Enzo Staiola che iniziò la sua attività di attore all'età di otto anni, quando venne scelto per il ruolo di "Bruno Ricci" da Vittorio de Sica nel film "Ladri di biciclette" del 1948, costeggiamo il lotto 8, arriviamo a piazza Bartolomeo Romano giriamo a sinistra per via Edgardo Ferrati, sulla destra abbiamo "lo Stabilimento Bagni" che dopo una profonda riqualificazione è diventato la Biblioteca - Hub Culturale Moby Dick, con una pavimentazione tanto bella da essere addirittura firmata "Pavimenti L. Rimassa", mentre non c’è nessun dubbio nel leggere le frasi del mosaico attorno al vecchio lucernario dei bagni: “Laudato si mi Signore per sora acqua la quale è multo humile et pretiosa et casta”, i versi di San Francesco campeggiano nello spazio centrale dell’edificio. Poco lontano un altro mosaico con quattro pesci a contorno.

Continuiamo il nostro percorso fino ad arrivare a Largo Giovanni Ansaldo, sulla sinistra troveremo il forno/alimentari Maurizi che è stato tra i primi panificatori della Garbatella, il forno/alimentari è stato realizzato nei locali dove, nel tempo del fascio, risedieva la "Federazione dell' Urbe Gruppo Rionale Fascista Manlio Cavagnaro". Giriamo a destra per via Giovanni Ansaldo fino ad arrivare in via Vettor Fausto, il lotto che vediamo davanti a noi sulla destra è il lotto 16 dove è nato Enrico Montesano, giriamo a sinistra in via Vettor Fausto, sul lato destro troveremo delle villette a schiera, in una di queste, la “F”, ha abitato Alberto Sordi, sulla sinistra troveremo una ulteriore parete parlante, sul cornicione vedremo la scritta:

“LABORE PARTA DOMUS TANTO MIHI DULCIOR GRATUM A CONTENTIONIBUS REFUGIUM”

(per me la casa ottenuta con il lavoro è un dolce e gradito rifugio dai conflitti) ci si immerge veramente nel cuore della Garbatella Vecchia.

Proseguiamo per via Vettor Fausto e giriamo in via Domenico Chiodo, la percorriamo fino ad arrivare al largo Carlo Randaccio, qui noteremo la differenza rispetto al precedente paesaggio urbano, ed è notevole: i palazzi lasciano il posto ai villini, si possono infatti notare le indicazioni dei lotti apposte su ogni casa, simbolo inconfondibile del quartiere in cui regna il barocchetto romano; sulla palazzina di sinistra potremo inoltre notare una piccola statua della Madonna chiamata a proteggere tutto il quartiere.

Si ha l’impressione di trovarsi veramente in un altro mondo!

Si continua per via Domenico Chiodo, si gira a sinistra per via Giovanni Battista Magnaghi, si costeggia il parco situato dietro “La Scoletta”, si attraversa via Ignazio Persico, fino ad arrivare a Circonvallazione Ostiense.

Care ragazze/i il percorso turistico della “Città Giardino” è terminato, mi auguro che sia stato di vostro gradimento e che vi portiate a casa un buon ricordo di quella che noi consideriamo...

La Capitale dè Roma - "Evviva la Garbatella"

Mauro Maurizi (Garbatella 24.02.47)